« Chez Jolie Coiffure », ou l’histoire d’une « invisible »

- Colonisation

- ·

- Féminisme

- ·

- Migration

« Décoloniser son regard cinématographique »

À travers son documentaire, Rosine Mbakam tente de se réapproprier une histoire trop longtemps racontée par l’Occident : celle des minorités, des étranger·es. Pour elle, un changement doit s’opérer dans la représentation des Noir·es, tant en Afrique qu’en Belgique. « C’est important de voir cette évolution-là et je pense que c’est la même chose en Afrique, en tout cas moi, c’est un peu ma démarche. Je suis venue apprendre le cinéma ici en Belgique, en Europe parce que je n’avais pas d’autre choix. […] Mais en même temps je me décolonise de ce que j’ai appris pour trouver une forme qui soit juste pour moi et pour les gens que je filme ».

L’Europe a colonisé l’Afrique, certes, mais a également imposé sa vision de l’étranger au cinéma, colonisant les regards par la même occasion. Le cinéma documentaire n’a en effet longtemps représenté les minorités que selon ce prisme occidental, stigmatisant les populations étrangères mises en scène, ne leur laissant pas la parole. C’est une relation de domination qui est alors donnée à voir : le Blanc emporte d’Europe une Civilisation à offrir à l’Africain. Ce n’est qu’à partir des années 1940 que le cinéma ethnographique1 fait son apparition avec l’ambition de se rapprocher des personnes filmées. Initié par le réalisateur Jean Rouch2, ce travail certes moins malveillant mais toujours empreint de colonialisme, reste le regard d’un Blanc sur les populations d’Afrique. Les minorités présentes chez nous sont, elles, toujours invisibles. C’est cette raison qui pousse Rosine Mbakam à prôner une « décolonisation du regard cinématographique », c’est-à-dire la réappropriation d’une représentation, d’une histoire et d’un langage cinématographique par les minorités longtemps stéréotypées.

L’avant-première du film s’est déroulée au Centre Culturel Flagey, lieu bruxellois emblématique situé non loin du quartier Matonge, mais drainant habituellement un tout autre public. Pour Rosine Mbakam, investir ce lieu précis recélait une grande valeur symbolique : cela correspondait à la conquête d’un autre regard. Cela a permis « de casser les codes de ce lieu qui exclut, qui cloisonne, sans peut-être s’en apercevoir. ». Mais surtout, cela a permis d’y amener un nouveau public, avec un autre rapport aux films et une autre manière d’envisager la cinéphilie : « c’était une avant-première à l’image du film, et de la liberté de ces filles. […] Dans une salle de cinéma, on pose une question et on attend la réponse. Mais [à l’avant-première,] elles n’attendaient pas qu’on leur donne la parole, elles la saisissaient, elles disaient ce qu’elles avaient envie de dire et c’est aussi une manière de faire du cinéma et une manière de regarder du cinéma. ».

La réalisatrice suggère une « décolonisation » à plusieurs niveaux : l’industrie du cinéma et les réalisateur·rices doivent faire évoluer le regard posé sur les minorités, les impliquer plus activement dans la fabrique des films. Tout comme les salles jouent un rôle, en programmant ces films, et en permettant au public belge de « se décoloniser ».

Redéfinir la frontière

Les lieux, dans le film de Rosine Mbakam, prennent une signification particulière. Le salon, le quartier Matonge, la Belgique, l’ailleurs : chaque lieu semble suggérer un rapport à la migration. L’appartenance (ou non) à ce lieu est toujours mise en question. Le rapport que les minorités issues des migrations entretiennent avec ces différents lieux influencent la façon dont elles se définissent et leur sentiment d’appartenance à la société d’accueil. Suis-je légitime dans ce lieu ? M’appartient-il ? Puis-je y évoluer et m’y exprimer librement ? Le fait d’être né sur un autre continent semble suffire à certain·es pour exclure symboliquement l’autre, pour nier ce droit d’existence sur un territoire. Mais dans les 8 m² du salon de Chez Jolie Coiffure, l’expression est protégée, libre.

L’histoire de Sabine s’inscrit dans la grande Histoire de la migration : elle démarre au Cameroun, puis traverse le Liban pour arriver ici, à Bruxelles, dans son petit salon. Par la caméra de Rosine Mbakam, Sabine transmet les histoires d’« invisibles ». Les « invisibles », ce sont ces femmes issues de l’immigration, parfois sans papiers, qui ont « laissé leurs proches au pays ». Sabine, comme beaucoup d’entre elles, n’est jamais tout à fait chez elle ni tout à fait ailleurs. Son salon semble être un entre-deux, comme un lieu de transition entre différentes réalités. En choisissant le huis-clos, Rosine Mbakam immerge le public dans ce petit espace où Sabine peut réellement être elle-même. La caméra est posée dans le salon, comme si les spectateurs et spectatrices y étaient installé·es parmi les clientes de Sabine.

Dans le film de Rosine Mbakam, la frontière est symbolique, même si elle reste physiquement présente. La vitrine du salon de Sabine la sépare de l’extérieur, comme une frontière entre deux mondes évoluant dans une certaine méconnaissance les uns des autres. Rosine Mbakam pointe la responsabilité du système dans cette difficulté de se rencontrer. Selon elle, il faudrait plutôt « repenser ces rapports, repenser notre société, repenser l’idée de la frontière, l’idée du terme « migrant·e », tout simplement. » Elle envisage l’être humain comme un éternel nomade : « C’est parce que l’homme a été essentiellement nomade qu’on a toutes ces différences, donc toutes ces richesses-là. […] Tant qu’on ne réinstaurera pas cet esprit nomade, […] la liberté d’aller où on veut et de s’installer où on veut, de s’y sentir chez soi et de décider un jour d’aller ailleurs et de s’installer, […] les rapports seront toujours biaisés. L’autre sera toujours un étranger, l’autre sera toujours un danger, l’autre ne sera toujours pas le bienvenu ».

L’immigration confronte chacun à l’altérité, à des différences et des tensions qui peuvent être difficiles à appréhender. Le film de Rosine Mbakam nous immerge dans un monde qui n’est peut-être a priori pas le nôtre, dans un salon de coiffure dont nous n’aurions peut-être jamais poussé la porte. Il prouve pourtant que nous partageons plus avec ces femmes que ce que nous pouvions penser. Le migrant n’est alors plus la victime sans visage d’une énième tragédie en Méditerranée, mais un être humain, avec ses peurs et ses joies. Rosine Mbakam offre dans sa démarche une opportunité de « décoloniser son regard », de se dire que « L’autre, c’est aussi une partie de moi ».

Nina Cottam

Interview de Rosine Mbakam réalisée le 12 février 2020 par Nina Cottam

Notes

- Le cinéma ethnographique fait appel à l’anthropologie, l’étude de l’homme, pour donner une image plus proche et juste des populations filmées. La caméra doit participer aux événements filmés. ↩

- Jean Rouch est l’un des pionniers du cinéma ethnographique. Anthropologue de formation, il a beaucoup travaillé au Niger et au Mali. Il a notamment filmé les cérémonies de transe du peuple Haouka au Niger (Les Maîtres fous, 1955). Grâce à une voix off, il permet aux spectateurs d’accéder à une meilleure compréhension des traditions de cette ethnie. ↩

Ceci pourrait aussi vous intéresser…

La condition de la femme dans l’immigration : Özge et sa petite Anatolie

- Féminisme

- Migration

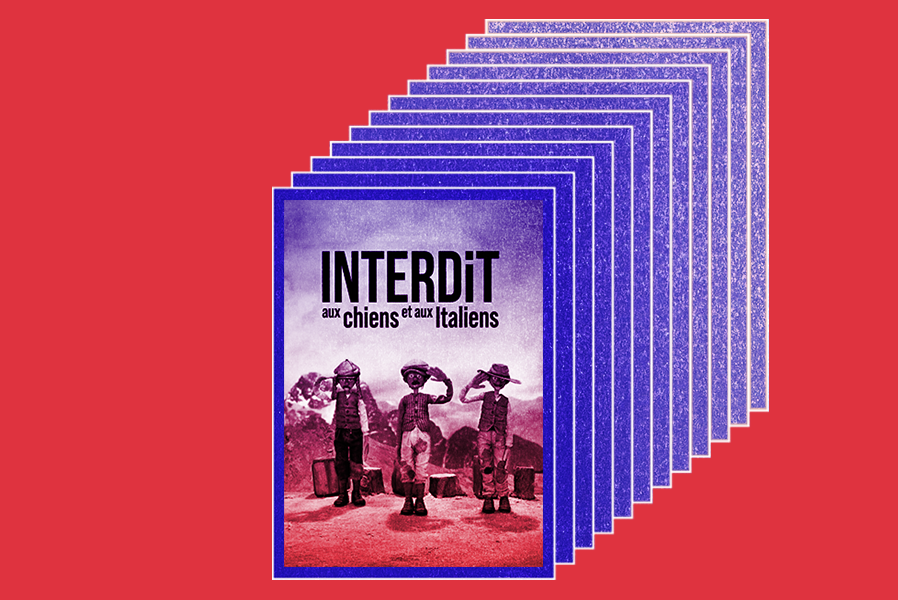

Interdit aux Chiens et aux Italiens

- Mémoire

- Migration